UNA MIRADA SUSPENDIDA

Miguel Fernández-Cid

Guía de Madrid, nº 135, Diario 16, 9 al 15 de noviembre de 1990.

En un reciente viaje a Suiza, Xosé Artiaga (Mondoñedo, Lugo, 1955) mostraba similar interés ante Helmut Federle y Eric FischI. Basta con recordar sus obras para entender que sintiese una especial cercanía hacia las medidas composiciones del suizo, pero, en principio, resulta más difícil intuir sus vínculos hacia el «perverso impresionismo» del neoyorquino.

No es Artiaga un pintor que declare fácilmente sus simpatías; por eso, sus elogios hacia ambos deben verse como una afirmación estética. Según ella, el punto común será la distancia, el lugar desde el cual se pinta. Un lugar pasional pero disciplinado, activo pero ligeramente desplazado.

La anécdota ilustra una actitud que es tanto más significativa cuanto que se trata de un pintor que no se prodiga, poco visto, y no siempre en buenas condiciones. Lo lógico será que quien recuerde su exposición del 88, en la galería Columela, crea estar ahora ante otro artista que inicia un giro hacia la plenitud y los lenguajes fríos. Analizando bien aquella muestra, entre sus argumentos los había lo suficientemente disímiles como para entender que se trataba de un ejercicio último, de un momento en el que su interés se dirigía hacia otras imágenes.

Tras un periodo de obligado silencio, de reflexión en el taller, el regreso no puede ser más afortunado. Pierde presencia la materia como exceso, y queda tamizada en finas y sucesivas capas; el gesto vivo cede ante el dominio de la estructura, del orden, de la composición. La evidencia deja paso al misterio, aunque éste mantenga su interés por los contenidos.

En sus cuadros anteriores, escenas con frecuencia de taller, a modo de afirmación y fe en la pintura, o visiones muy personales en las que mezcla iconografías madrileñas con una notoria añoranza de lo gallego. Intercaladas, a modo de escalas silenciosas, cuadros más reductivos en los que los motivos desaparecen, en beneficio de un nuevo sentido de ordenamiento de la superficie.

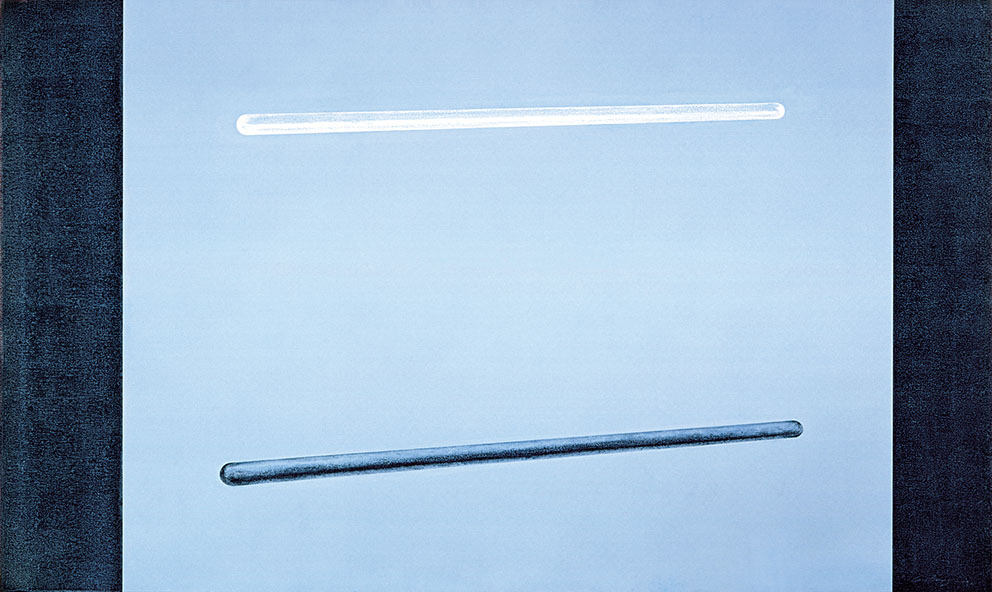

Sobre este último grupo es sobre el que centra ahora su trabajo. El comportamiento pictórico es más metódico, pero tras una frialdad aparente −real, si comparamos el proceso al de los cuadros de hace tres años−, se adivina un cambio de actitud: la pintura adelgaza, los motivos se hacen más ligeros, quedan suspendidos, quietos, en el espacio-superficie del lienzo. Resulta inevitable ver, tras esa pérdida de peso, de anécdota, una voluntad diferente, una nueva forma de mirar. Mental en vez de física.

Tal vez por ello, las obras comparten un título genérico, «Presencias», que se adivina como evocación del misterio, del inicio, de la esencia. La presencia de dos bandas en los extremos horizontales estabilizan las imágenes, en cuyo interior, suspendidos, sitúa tubos y torres, más elementos de medida que referenciales (aparte del sentido nostálgico de la torre industrial, aislada como elemento cultural). La pintura trata de señalar, de insinuar, de situar. Volviendo a lo que ya fue motivo de reflexión en sus cuadros a mitad de los ochenta: el debate sobre la aparente sencillez de la pintura.

Con respecto a aquéllos, sin embargo, los logros son ahora mayores:.la condensación, la desnudez de la que parte le obliga a un ejercicio sutil, en el que lo fácil es caer en la reiteración. En su caso, no sólo consigue mantenerse en ese límite siempre anhelado, sino crear una especie de imagen global, donde el ritmo —pausado y pautado—insiste en que la pintura es misterio, voz interior, «sonidos casi mudos». Ejercicio previo; mirada. En apariencia frágil, pero tensa en contenidos.